人間は、肉体的に分離してこの世界に生まれ、私対世界という世界との分離が起こります。肉体的に分離をしているから、そこに全てあるはずだった世界に、何かが欠けている、という感覚「痛み」がやってきます。本当は、この世界は、愛に溢れていて、繋がりに溢れていて、全てが満たされているはずなのに”ない”。この”あるはずなのにない”痛みの体験を通して、“何かがない”という世界が現れます。これが、肉体的に分離されている個体として自我をもつ人間の宿命だと思っています。

人間は、生まれてから前半の何十年かを、“何かがない”という世界を生きます。世界にあるはずのものがない。愛があるはずなのにない、つながりがあるはずなのにない。ないという世界の体験が、人間の痛みを生んでいます。欠損期ではこの痛みを避ける回避行動を無自覚に繰り返すことになります。それでも、現実で痛みの体験を避けることはできず、やっぱり”ない”という体験が繰り返されるのです。

その人の唯一無二のこの痛みの裏側に、その人が、本当は”ある”はずだと思って生まれてきたのは何か、というその人固有の想いが紐づいています。

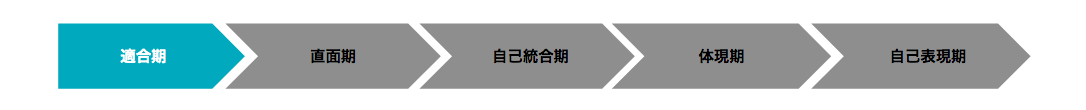

次へ >>> 「直面期」

▼▼▼「適合期のストーリー」を読む▼▼▼

適合期ストーリー

僕は小さい頃の記憶がない。ということは、楽しすぎて刹那だったか、思い出したくなくて記憶の深いところに重い蓋をしていたら、いつの間にか本当に思い出せなくなってしまったかのどちらかだと思う。だから、母から「よく笑う子だったよ。」と言われた時は少しホッとした。

ずっと、なにか言いようのない寂しさを抱えていた。家族や友人とさえ本当につながれていない寂しさ。人との関係性が希薄な感覚。「ありのままの自分では受け入れられない」「僕はわかってもらえない」、だから「真実が分かち合われない」という真実が欠損した世界。

微かな記憶の糸を手繰り寄せていくと、わりと何事にも一生懸命にやるということが苦ではない”いい子”だったと思う。小学生の頃から、勉強はもちろん、校庭を走らされるみたいな他の子供が嫌がりそうなことでもきちんとやっていた。

僕には姉が1人いて、たまに親を困らせる彼女を反面教師に、僕は親に怒られないような立ち振る舞いが板についていた。

その頃には、「僕は何かいいことをすることから愛される」って思っていたんだと思う。

そういった”いい子”は大人からは愛されるけど、同じ年頃の子供からは愛されない。

万人に愛されるというものほど、手に届かない願いはない。

だから、クラスメイトの子から、

「気張り屋さん」

とからかい半分で言われたことは必然だったのではないかと今は思える。

しかしまだ純朴で、純朴故にまっすぐに受け止めてしまう子供だった僕は、この「気張り屋さん」という言葉を受けて湧き上がった恥ずかしさという感情を抑えられなかった。

自分はただちゃんと一生懸命にやっただけなのに・・・と、それは理解されないものなんだと失意に暮れて家に帰ったことを今でも覚えている。

この体験を、「僕がありのままの姿を見せると、人から”わかってもらえない”」という痛みとして記憶したのだ。

中学生になった僕も、引き続き真面目で”いい子”の優等生だった。人はそうそう簡単には変わらないけど、友達とはもう少しうまくやろうとしてた。

自分のやりたことや言いたいことを我慢したり、力を隠しでも、友達に合わせることで友達とつながろうとした。

でも、自分を抑圧している感覚があって、友達と本当につながっていると感じられなかったし、学校でもなんとなくみんなの輪から自分が外れているように感じていた。

ある時、遊びたいという友達に合わせなければならなくて習い事に行けなくなって困っていた僕は、それを母に相談した。ところが、母は僕をわかってくれなくて、僕を正すような反応が返ってきた。

僕の寂しさをわかってくれると思っていた母の反応は、僕の悲しみを大きな怒りに変えた。

「僕のため」と言いながら僕を正そうとする母の言葉を聞けば聞くほど、母が本当に僕のために言っているではなく、母の都合で言われていると感じられて怒りが込み上げてきた。

僕は怒りまかせ、自分の中に抑圧されていた寂しさと悲しみを声荒げ母にぶつけた。

「うそつき!」

この「うそつき」という言葉は、幼少期から私が両親に対して抱いていたつながりの希薄感から放った言葉だった。

私の両親は、2人共”いい母”・”いい父”であり、僕にも姉にも深く愛情を注いでくれていた。しかし、それが僕にはなんだか自分を我慢しているように見えていたのだ。それは僕のために我慢をしていると言われているようだった。そして、同じように自分を我慢している自分に苛立ち、我慢できなくったのだった。

子供の目というのは偏見というメガネをかけることなく物事をみる。

だから、真実を見抜く。でも、真実というのは不快なものだ。

振り返ってみると、当時の両親は”本当の想いを我慢してでも子供達のためにしてあげる”ということが愛情だと信じていたのだと思う。

しかし、それが僕には両親の本当の想いと深く繋がれていないという、希薄感に繋がっていました。

恐らく、僕が放ったこの「うそつき!」という言葉は母にとってはずっと目を背けてきた不快な真実だったのだ。

その晩、母は一晩中泣き叫んでいた。母のそんな姿を見たのは初めてで、僕は母を傷つけてしまった罪悪感を感じ呆然としていた。

大人が抑え込んでいた真実を子供がケアすることなんてできるはずもない。

見破ることはできても見破った後のことまで子供に期待するのは酷な話で、「僕が本当の想いを言っことで母を深く傷つけた」と僕は自分を責めた。

今でも、「自分の心の中で本当に思っていることを外に出してしまうと、人を深く傷つけてしまう」という影が僕ともにある。

それからは、「僕はありのままでは受け入れられない」「自分の内側にある本当の想いは人にはわかってもらえない」という痛みを避けるために、高校生/大学生になっても自分の本当の想いに蓋をして、外の世界の価値観へ自分を合わせにいくということをひたすら繰り返していた。

その結果、周囲が思う”イケてる自分”を演出するのがどんどん上手になり、名門と言われる大学に入り、経営コンサルタントして職を得た。

当時は感情を表現するのが恥ずかしいという気持ちが強く、自分はロジカルな人間で感情に振り回されるようなことはないと自負していた。

今なら「そんなの人間じゃないと」とツッコミたくなるが、当時はロジカルで賢い自分というものに大きな自信を持っていたし、そういう自分になりたいとさえ思っていた。

期待に応える優秀な自分であることには絶対的な自信があったし、努力をして能力を上げ成果を出すことで人からは評価をされていた。

でも、どれだけうまくいっていても、何か満たされないという寂しさにも似た想いがずっとあった。

自分では、なりたい自分になっていたつもりだったけど、結局は「僕はありのままでは受け入れられない」「自分の内側にある本当の想いは人にはわかってもらえない」という痛みを避けるために、人からの期待に応えようとしていただけだった。

本当の自分を隠して、我慢をして、自分を偽ることで人に受け入れられようとばかりしていた。だから、ありのままの自分が受け入れられることはなく、真実が分かち合われることで人とつながれることはなかった。

次へ >>> 「直面期」